EL EDIFICIO

El edificio está situado en pleno casco antiguo del municipio calagurritano, en la calle homónima y ocupa el emplazamiento de la antigua ermita de los Santos Mártires. Se trata de una construcción moderna erigida en el año 2010 – 2011.

La cubierta y las puertas presentan un diseño original,ya que están realizadas con estructuras metálicas de acero Cortén.

El Centro de Interpretación «Casa Santa» de Calahorra se centra en los orígenes del Cristianismo, rememorando a los Santos Mártires.

El emperador Constantino implantó el cristianismo como religión oficial en el año 313 d.C. mediante el Edicto de Milán. Pero previamente muchos cristianos habían sido objeto de persecuciones y martirios, sobre todo con el emperador Diocleciano.

Entre ellos se encuentran San Emeterio y San Celedonio, patronos de Calahorra y legionarios romanos que sufrieron martirio junto al río Cidacos, en el Arenal.

Poetas como Aurelio Prudencio Clemente se hicieron eco de su martirio y nos habla de un Baptisterio construdio en el solar que ocupa hoy la Catedral de Calahorra.

DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS

El Centro de Interpretación de los Santos Mártires o Casa Santa está distribuido en seis espacios:

1.- LA CASA SANTA CÁRCEL Y LUGAR DE CULTO A LOS SANTOS

2.- LOS SANTOS MÁRTIRES SAN EMETERIO Y SAN CELEDONIO

3.- TESTIGOS DE LA FE

4.- CULTO A LOS MÁRTIRES

5.- FIESTAS Y MEMORIA

6.- CALAHORRA Y LOS SANTOS

El centro cuenta con un audiovisual, maquetas, objetos de la Cofradía de los Santos Mártires así como de la Catedral de Calahorra.

ACCESO

La entrada principal se encuentra en la calle Casa Santa, con acceso para minusválidos y visitantes con movilidad reducida desde la Plaza del Raso.

PARKING

Aparcamientos en la Plaza del Raso y calle de Santiago, así como en la calle Portillo de la Plaza

PRECIO

Entrada general 2 €

Mayores de 65 años 1 €

Grupos de más de 15 personas 1,5 €

Carnet Joven 1,8 €

Menores de 14 años gratuito

1.- Exposición ordenda, didáctica y estética de las colecciones.

2- Medidas de conservación y seguridad de las colecciones.

3.- Visitas concertadas para grupos (mínimo 15 personas) llamando al teléfono 941 105063

El primer documento que nos habla de la presencia de la comunidad judía data de finales del siglo XI, llegando a conseguir su mayor auge en el Siglo XV, contando en ese momento con unas 600 personas. A través de la abundante documentación que se encuentra en el archivo catedralicio, sabemos que la Aljama calagurritana, donde vivió la última etapa de su vida el poeta y teólogo Abraham Ibn Ezra, fué la mayor de La Rioja y tuvo una importante actividad agrícola, comercial y artesanal a lo largo de la Edad Media, y contó asímismo con numerosos médicos, arrendadores y recaudadores de impuestos.

Poco después, cuando Enrique II de Trastamara ocupa Calahorra y es elegido rey, parte de esa comunidad judía huye al reino de Navarra por temor a represalias. El 31 de marzo de 1492, los reyes Católicos firman el decreto de expulsión de todos los judíos. Los que se convierten al cristianismo, y los que posteriormente regresan de la expulsión, son repartidos por la ciudad para conseguir su total integración. Lo que fue la judería es repoblada con cristianos llegados en gran parte de fuera de Calahorra.

Judíos con el apellido CALAHORRA / CALAHORA, descendientes de aquellos que fueron expulsados en 1492, se detectan en el siglo XVI y XVII en Cracovia (Polonia).

El emplazamiento de la antigua JUDERÍA se corresponde actualmente con el Rasillo de San Francisco, en la acrópolis de la antigua ciudad romana y La Sinagoga debió situarse entre la Iglesia de San Francisco y la Calle Deán Palacios, ocupado en su día por el Convento de San Francisco.

El Albergue de Peregrinos «San Francisco» de Calahorra se ubica en el Rasillo de San Francisco, la zona más alta de la ciudad, en el lugar que ocupó en otro tiempo el convento del mismo nombre. Rehabilitado en el año 2002 por el Gobierno de la Rioja, propietario del mismo, con ayuda del Ministerio de Fomento a través de fondos procedentes del 1% cultural, mantiene de su estructura originaria la fachada principal de ladrillo hacia la Cuesta de la Catedral. El interior es de nueva construcción, así como la fachada posterior, en el Rasillo de San Francisco, por donde se accede al albergue.

El edificio consta de tres plantas:

A la instalación se accede por la puerta que da al Rasillo de San Francisco, a través de una recuperada y soleada terraza desde la que se puede disfrutar de una magnífica vista sobre el río Cidacos, que abarca desde la Sierra de Carbonera hasta Alfaro.

Plazas : 18 camas en 9 habitaciones dobles

Descripción habitaciones : Primer piso: 4 habitaciones dobles con baño completo.

Segundo piso: 5 habitaciones dobles con baño completo.

Equipado con :

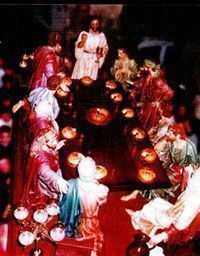

Centro de Exhibición permanente de Pasos de Semana Santa y representación en miniatura de la Vida de Cristo (Monte-Sacro)

Precio Donativo.

En este lugar, estuvo situada la ciudadela antigua de la ciudad o acrópolis y el Castillo. Era la parte más alta de la zona sur. Por eso, siempre fue el lugar de defensa más importante de la ciudad desde los tiempos del Imperio Romano hasta que los Obispos de la ciudad la eligieron como su residencia. Aquí fue proclamado Rey D. Enrique de Trastamara.

En esta zona, también estaba el barrio judío de la ciudad, con su sinagoga. Esta sinagoga pasó a ser propiedad de la Catedral, cuando los judíos fueron expulsados de España por los Reyes Católicos en 1492.

Las casas de alrededor se construyeron en el s. XVI para moradas de los prebendados de la Catedral.

Durante los años de la Desamortización, 1835, comenzó a desmoronarse el convento de San Francisco, que estaba adosado al templo, ya que se dedicó a Cárcel, Juzgado, Escuelas e Instituto de Enseñanza Media.

En 1921, fue destruido por peligrar los alrededores ya que su ruina era inminente. Adosado a la dcha. del templo existe un edificio, hoy felizmente reconstruido, que es albergue de peregrinos del caino de Jacobeo del Ebro, así como dos salas culturales anexas. En este Rasillo de San Francisco, se puede admirar una casa del s. XVI, de tres pisos, arcos apuntados y cornisa de ladrillo.

Cerca nos encontramos con el Centro Cultural Deán Palacios que en la actualidad es la sede de las áreas municipales de Educación, Cultura, Juventud y Festejos. Otros edificios anexos son el Centro de Educación permanente de Adultos y la Escuela Municipal de música, danza y cerámica.

El templo en la actualidad no tiene culto y su uso ha sido cedido por el Obispado a la Cofradía de la Sta. Vera Cruz para Casa de Cofradía (ubicada en el único ala existente del antiguo claustro) y para Museo de Pasos de Semana Santa.

Su estilo es barroco conventual de una sola nave de cuatro tramos, crucero y cabecera rectangular. Se cubre con una bóveda de luneto y cúpula en el crucero. Las pilastras son toscanas.

El retablo mayor es obra de Fernando de Ezpeleta y Sebastián Ribero. En el centro se sitúa la imagen de Cristo, Salvador del mundo y en las calles laterales San Buenaventura y San Luis Obispo. En el cuerpo superior el relieve presenta la impresión de las llagas de Cristo a San Francisco de Asís y a sus lados San Bernardino de Siena y Sta. Clara.

Precio Donativo. Venta de repostería (SOLO ES VISITABLE LA CAPILLA)

Se encuentra al final del Arrabal y es conocido popularmente como el Convento de las Monjas Encerradas.

Se fundó en 1589, bajo los auspicios del Obispo de la Diócesis el Ilmo. Sr. D. Pedro Manso quien, estando en Burgos, había conocido a Santa Teresa de Jesús cuando la Santa fue a fundar a esta ciudad.

El templo pertenece al estilo del primer barroco carmelitano : severo, elegante y escueto.

La portada es de piedra, en arco de triunfo que engloba la hornacina cuya imagen barroca, de taller madrileño, aportaron los patronos José González Uzqueda y Catalina Valdés. Sus escudos ocupan el lugar en el que habitualmente están los de la Orden.

Posee, entre otras cosas, dos joyas artísticas de incalculable valor:

El relieve del altar Mayor que cuenta con once pinturas madrileñas de la vida de Santa Teresa y en el centro un grupo escultórico que representa a la Sagrada Familia, de la escuela barroca castellana. El Retablo Mayor es de la escuela de Gregorio Hernández y pinturas de la escuela madrileña del siglo XVII.

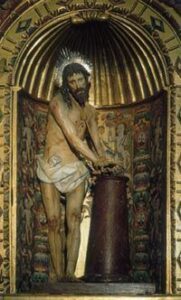

A los lados, en el crucero, hay dos retablitos colaterales en los que se venera una Virgen del Carmen de tipo vallisoletano y un Cristo atado a la columna, de Gregorio Hernández, barroco de 1625, que es la pieza más destacada de la iglesia. Aconsejamos la contemplación de este Cristo detenidamente: su mirada, el trabajo de la anatomía, la posición de las manos, las piernas y de todo el cuerpo en general así como el rizado de los cabellos y la expresión serena de sufrimiento que soporta toda la figura.

En la actualidad, las Carmelitas viven, como siempre lo han hecho, en régimen de clausura, dedicándose a la oración y manteniéndose del trabajo de sus labores, bien en la huerta, bien en la repostería, bien en otras actividades.

Calahorra es una ciudad bimilenaria, aunque se documentan asentamientos humanos desde el Paleolítico. Tuvo su época de esplendor durante el imperio romano. En este momento es cuando alcanzó el título de MUNICIPIO DE DERECHO ROMANO y se le denominó CALAGURRIS IULIA NASSICA.

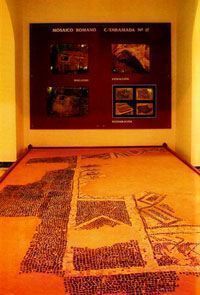

Se encuentran numerosos vestigios de esta época que así lo atestiguan pero la superposición de varios asentamientos culturales de distintas épocas en la ciudad antigua han arrasado todo resto importante de la ciudad romana.

En las excavaciones se han encontrado diversos objetos: cerámica, fragmentos de cuentas de collar, etc. E incluso monedas, muchas de las cuales podemos encontrarlas en el Museo de la Romanización, en su sala II «El comienzo de la Romanización».

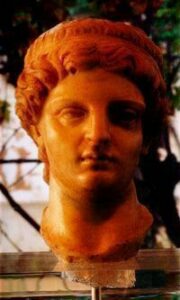

Calahorra tuvo Circo, del que encontramos parte de su estructura a lo largo del PASEO DEL MERCADAL, y vestigios del mismo al final de este paseo, en la zona que linda con el Parador. Al comienzo del paseo encontramos el Rollo Jurisdiccional o Picota, de época medieval y que es conocida como La Moza, y al final la escultura en mármol de La Matrona que conmemora el heroísmo de la ciudad ante los conquistadores de la antigüedad. Es una figura femenina, vestida a la romana, con yelmo y espada, que tiene en la mano izquierda un brazo humano. Personifica la tradición de la antropofagia de la fames calagurritana.

Al final del paseo, a la derecha, nos encontramos con un muro romano de mampostería y un canalillo de desagüe, únicos restos del Circo que ocupó el lugar. Ya en los jardines de la Era Alta encontramos un resto de conducción de agua del circo y algunos fragmentos de columnas romanas y medievales.

Junto al Colegio Angel Oliván encontramos el Yacimiento de la Clínica, son los restos de una rica construcción romana del s I en tres niveles, que estaba decorada con columnas y estucos. Algunos de estos restos se conservan en el Museo de la Romanización. Aquí se encontró un busto de mármol, la mejor pieza del Museo, que en Calahorra se conoce como La Dama Calagurritana y que es un símbolo de la ciudad.

Junto a esta construcción y a un extremo encontramos una canalización de aguas y restos de un hipocausto romano.

Recientemente en las inmediaciones se han descubierto vestigios pertenecientes a uno de los dos conjuntos termales de los que se tiene constancia que había en la ciudad romana.

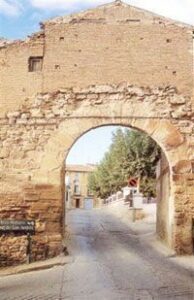

Cerca están los restos más importantes de la muralla del s III y no lejos la puerta romana del Arco del Planillo. Las Murallas, datan del s. III d. C. La ciudad estaba amurallada ya en época celtibérica, desde las calles Murallas, Cabezo y Sastres de la que se conserva un lienzo en la c/Murallas. El arco romano del planillo es una de las puertas de entrada a la ciudad romana y medieval, la Puerta Oriental, y por ella se comunicaba Calahorra con Caesaraugusta (Zaragoza). A sus extremos se adosaban las antiguas murallas de la ciudad.

En siglos posteriores se amplían las murallas por la c/ Carreteros formando ya seis torreones del que quedan restos de dos. Y en el s. III debido a la inestabilidad política de la época se amplía por las calles Cavas, Justo Aldea y Bellavista.

Las Murallas Bajas se concibieron en forma de escalón y contrafuerte de las Murallas Altas. En la actualidad, se conservan restos de ambas murallas. Es de destacar también la zona del Sequeral (c/ Murallas bajando a la c/ Arrabal), con la base de un torreón romano.

En la c/ Angel Oliván, en la casa del Millonario, un edificio historicista de 1910, está el Museo de la Romanización, Su visita nos muestra la importancia que Calahorra adquirió durante el porceso de conquista y romanización de Hispania.

Cloacas romanas: Importante vestigio romano en el subsuelo de la calle San Andrés. Por sus dimensiones nos podemos hacer una idea de lo importante que esta red de desagüe era para la ciudad romana. Esta cloaca forma parte de un tejido acuífero que en la actualidad está por debajo de las casas existentes sobre su trazado original.

Fuera del núcleo urbano, dentro del término de Calahorra, nos encontramos pequeñas ruinas pertenecientes al acueducto que traía agua desde Sierra la Hez. También relacionado con el uso que hacían los romanos de este bien natural, encontramos los restos de una antigua presa en el Humedal de La Degollada.

Se encuentra en el arrabal, a orillas del río Cidacos, custodiada por el Palacio Episcopal y el Paseo de las Bolas.

Los orígenes

En este mismo lugar donde se levanta hoy el templo, se han construido varias iglesias con anterioridad.

La Catedral actual se comienza renovando la anterior hacia finales del siglo XV y se termina en el año 1904 con la colocación del retablo del altar mayor, ya que el anterior se quemó en el incendio del 13 de junio de 1900. Un amplio atrio precede a la Catedral. En el centro de su pavimento, está colocada la rosa de los vientos.

La original ubicación de La Catedral de Calahorra, a orillas del río y no en el interior del casco urbano como es habitual, viene marcada por el lugar en el que sucedió el Martirio de San Emeterio y San Celedonio, patronos de la ciudad.

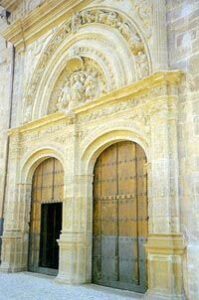

La fachada

Barroca para algunos, neoclásica para otros, la construyen los hermanos Raón a finales del XVIII. Está concebida como un retablo de tres cuerpos rematado en un frontón triangular.

Es original el que se deba descender unos cuantos escalones para entrar a ella, quizá porque los templos anteriores tuvieron puerta de entrada a nivel del río. En las grandes avenidas del Cidacos, probablemente se inundaría la Catedral y esto, unido al nacimiento de la carretera o del puente, motivó que se hicieran unas defensas, elevándose las puertas. Así nacieron esas escaleras por las cuales descendemos para ver su interior.

Nada más entrar a la Catedral, nos encontramos de frente con:

El Retablo de los Reyes, rococó. Consta de un cuerpo, tres calles y un ático. Medallón de la Adoración de los Reyes, Relieve de San Jerónimo y Cristo de la Agonía (que se procesiona en Semana Santa) son obra de Bazcardo.

Nave Izquierda

Girola

Nave derecha

Otros elementos importantes

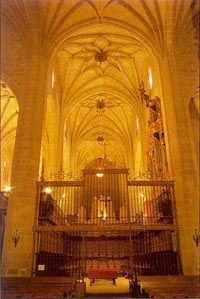

Sillería del coro, órgano, urnas relicarios, retablo del altar mayor y Sacristía, en ella se guardan verdaderas maravillas.

El pequeño Salón de los Espejos se le llama a la misma sacristía por lucir 41 espejos sobre cajonería rococó. Accedemos a ella a través de unas magníficas puertas barrocas de nogal, talladas en el siglo XVIII.

En la Catedral es de destacar también la Biblia Sacra del s. XII en pergamino, La naveta del caracol (nácar engarzado con plata repujada son sus materiales en estilo renacentista), La Custodia del Ciprés (donada en 1462 por el Rey Enrique IV de Trastamara), así como vitrinas con objetos arqueológicos entre los que predominan las monedas de Calagurris lulia, y lienzos maravillosos, sobresaliendo entre ellos el de San Jerónimo, atribuido a Ribera, y el de la lnmaculada de Vejes.

La cúpula y las pechinas se decoran con frescos, representando motivos bíblicos, pintados por Felipe de Plano. También posee libros manuscritos de incalculable valor paleográfico, tanto por su escritura como por su decoración, ubicados en el Archivo.

El Museo Diocesano, está ubicado en el claustro plateresco de la Catedral. En él se encuentran las obras de arte: pinturas, esculturas, cruces procesionales, relicarios, cálices… pertenecientes a las iglesias de los pueblos ya deshabitados de nuestra Diócesis.

El Archivo Catedralicio, uno de los más importantes en su género, contiene alrededor de 500.000 ejemplares.

Saliendo fuera de la Catedral, en la calle Arrabal, se encuentra la puerta de San Jerónimo. Es del siglo XVI, dentro del estilo plateresco. Su valor artístico, único.

Situado a las afueras de la ciudad, al otro lado del río, en el camino que desembocaba en el puente romano, nos encontramos ante el Santuario de la Patrona de la Ribera: la Virgen del Carmen.

El Templo

Fundado en 1603 posee un gran retablo clasicista del s. XVII, obra de tracistas de la Orden, con una bella Virgen del Carmen barroca, atribuida a Gregorio Hernández. Esta imagen fue coronada canónicamente como Reina de la Ribera el 16 de Julio de 1957, celebrándose este aniversario todos los años con la presencia masiva de fieles de toda la comarca.

A la entrada nos encontraremos una cancela de finales del siglo XIX.

Tiene dos retablos colaterales de pintura, coetáneos y a juego con el retablo mayor.

Las capillas laterales, que se comunican entre sí, actualmente están desnudas. En la última de la derecha (primera según entramos) se conserva la lápida del obispo Alfonso de Mena y Borja, apodado El Obispo Incrédulo, ya que no se creía que los frailes se levantaran a medianoche al rezo de Maitines. Una noche, bajó secretamente al convento. Al comprobar que era cierto que los frailes rezaban a esas horas, se excusó públicamente y pidió ser enterrado en este templo, pero en un lugar donde lo pisaran los frailes al entrar a rezar. Así se hizo, aunque la lápida sepulcral se encuentra en la pared y no en el suelo, ya que estorbaba al paso.

El Convento

Todo el convento sufrió mucho como consecuencia de la Desamortización de 1835 al 1837, llamada de Mendizábal. Se declararon extinguidos los monasterios, conventos, colegios, congregaciones y demás casas religiosas de ambos sexos, adjudicándose el Estado sus bienes, que después se subastaron.

En 1883, los padres Carmelitas franceses, pertenecientes a la provincia eclesiástica de Avignon-Aquitania, restauraron el convento.

En 1922 lo vuelven a ocupar los Padres Carmelitas españoles de la provincia de Navarra. Están hasta septiembre de 1927, fecha en que se lo adjudican a los Padres Carmelitas de la provincia de San Juan de la Cruz de Burgos. En la actualidad, viven en él los padres Carmelitas que pertenecen a la provincia de San Joaquín de Navarra. Llegaron a este convento el 28 de Septiembre de 1970.

Cercano al Santuario, se encuentra el Humilladero o Crucifijo, de estilo gótico-renacentista, construido durante el s. XVI como lugar de oración para los peregrinos del camino Jacobeo del Ebro.

En el s. VII llega a Calahorra San Prudencio predicando el Cristianismo. Se construyó una iglesia en el sitio que ocupa hoy la actual parroquia. Esta fue después destruida por los árabes que sitiaron la ciudad. Tras la posterior reconquista por el Rey García, el de Nájera, se reedifica el templo junto con el de la catedral.

El templo medieval se reformó en el siglo XVI, así el edificio gótico resultante no conserva nada del anterior. En el s. XVIII se le añade un tramo más y una nueva cabecera.

El templo posee dos partes bien diferenciadas:

La Plaza de Toros de Calahorra es de propiedad municipal, pero actualmente los festejos taurinos los gestiona la empresa TAUROVISIÓN mediante contrato de cesión

Tiene un aforo aproximadamente de 4000 localidades

Las principales ferias taurinas coinciden con las Fiestas Patronales en honor a San Emeterio y San Celedonio, patronos de la ciudad

Responsable: Festejos